按年份

一、核心技术

稀土永磁悬浮轨道交通系统工程试验线是红轨技术在旅游交通的首次应用示范,系统由稀土永磁悬浮模块、直线电机驱动模块、走行机构与载运装备模块、通信信号与运行控制模块、牵引供电与能量管理模块、线路轨道与基础设施等六大部分构成,通过运行组织单元的协调调度实现稳定运行。

二、技术特点

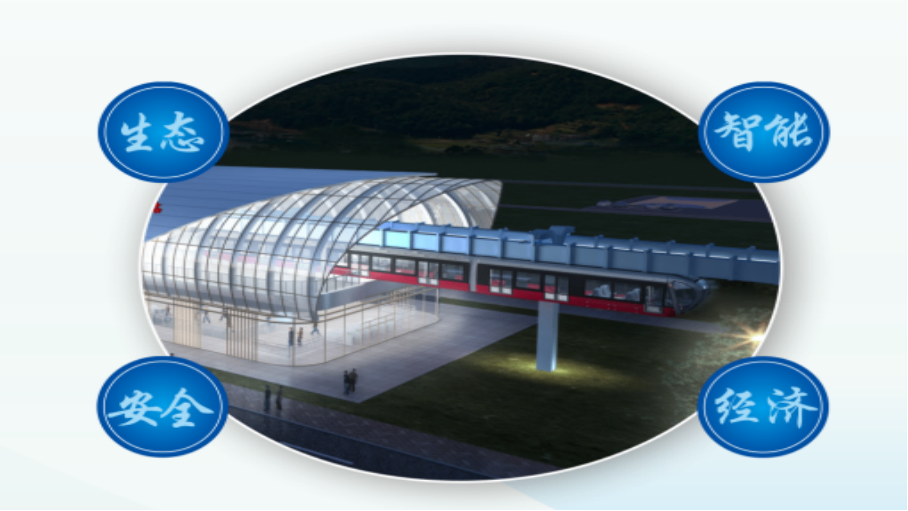

特点1:生态

解决了路权、造价、空间占用三者的矛盾

主材可循环利用,对周边环境影响小“零功率”悬浮,能耗低、使用寿命高永磁直线电机牵引驱动,无废气排放悬浮运行,无辐射、噪音小、低磨耗。

特点2:智能

北斗定位+5G通信+物联网+大数据;主无人驾驶+协同优化,智能化运输组织人脸识别+指经脉识别触摸屏+语音交互一体化智能应用平台。

特点3:安全

半封闭天梁+防脱轨设计。被动悬浮,无吸死风险无磁污染+多级防护精确定位+状态监测优化设计+应急设施。

特点4:经济

结构简单,运维量小,全生命周期成本最低。没有平交道口,干扰少,效率高不占地、少拆迁,施工周期短均匀载荷,结构轻巧,造价低廉运量灵活,制式灵活,选线灵。

三、主要参数

设计时速:80km/h承载能力:17t/辆

编组型式:2辆编组,4辆重连单节载客:72人/辆

转弯半径:≥50m爬坡能力≤100‰

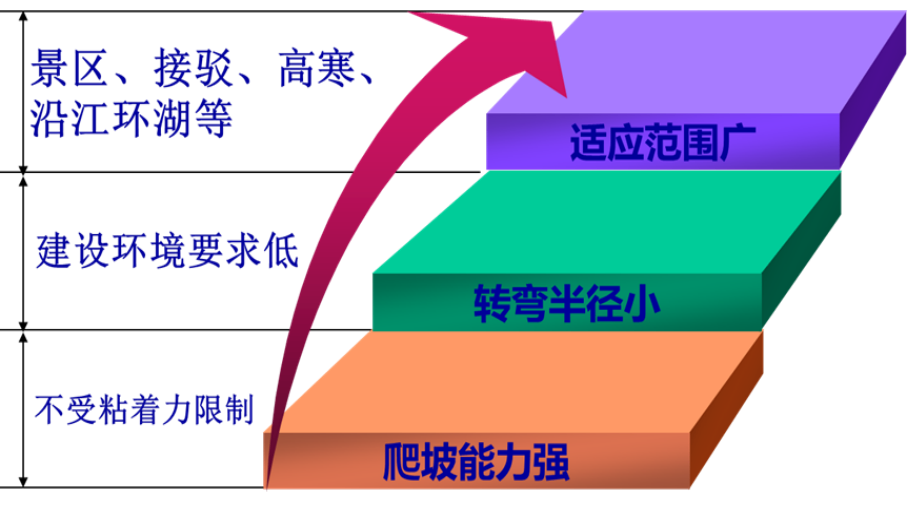

四、性能优势

抱轨式设计,非接触式牵引,性能上具有爬坡能力强、转弯半径小、适应范围广的显著优势:

优势1、爬坡能力强:感应驱动,爬坡能力100‰;

优势2、转弯半径小:最小转弯半径25米;

优势3、适应范围广:不仅适用于城市、景区、机场接驳、商中心、特色小镇等常规环境,对于沿江、环湖、海边、高寒、荒漠等困难条件也能很好适用。

五、知识产权与成果转化

红轨具有完全自主知识产权,已经形成PCT国际专利5项,发明专利60余项;2020年6月8日,孵化高技术企业-江西永磁磁浮科技有限责任公司,已在著名的将军县——兴国完成成果落地转化,共计转化金额达1.6亿元,正在形成一系列基础理论、关键技术、产品标准、技术规范。

研发团队先后承担了工信部稀土专项、国家基金项目等10余项,江西省03专项、省自然科学基金、江西省重大研发专项等项目20余项,企业委托项目10余项,项目经费超过3000万元。中国有色金属学会以干勇、李卫院士领衔专家组完成科技成果评价,结论认为“技术整体达到国际先进水平,填补了导向运输系统的国内外空白”。

稀土永磁磁浮轨道交通系统——“红轨”

六、红轨概况

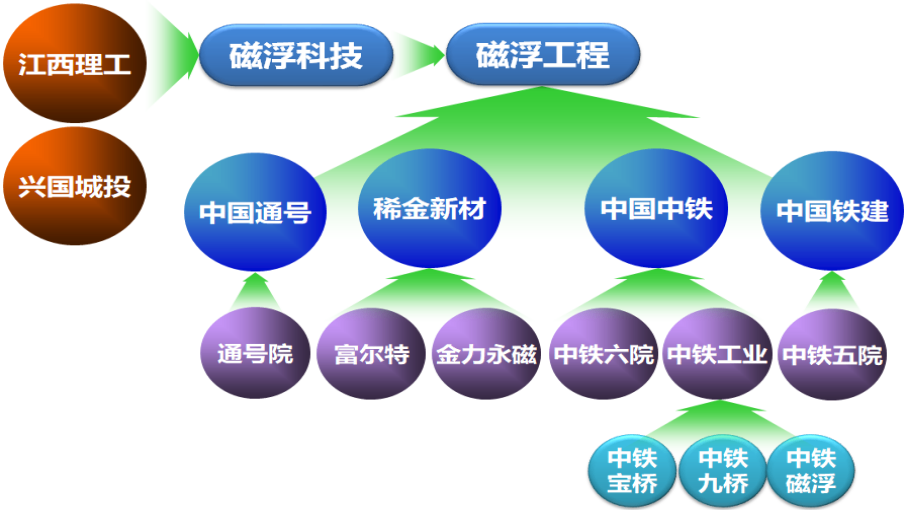

稀土永磁悬浮轨道交通系统——“红轨”,是永磁悬浮技术与悬挂式单轨的完美结合,旨在探索一种低成本小运量高适用性的智能化、品质化、个性化交通运输方式,与地铁、轻轨等既有网络互为补充。红轨”由江西理工大学于2014年首次提出;2015年获国家工信部稀土专项立项支持建设;2016年联合国内优势单位共同研发、设计、制造、建设;2019年初完成安装、调试、系列实验;2020年6月8日,孵化高技术企业-江西永磁磁浮科技有限责任公司;2022年,国家稀土功能材料创新中心联合江西理工大学等单位共同完成的稀土永磁悬浮轨道交通系统工程试验线在江西省赣州市兴国县建成,并同年亮相“奋进新时代”主题成就展。红轨是在常导磁浮、超导磁浮基础上发展起来的第三种磁浮技术体系,具有结构简单、安全可靠、全生命周期成本最低的突出优势,其成功应用对扩大磁性材料应用领域、带动产业创新升级、培育新兴产业集群具有重要意义。

七、应用前景

我国旅游交通和接入级中小运量轨道交通市场的需求总量极其庞大。红轨符合“新基建”、“交通强国”、“高端制造”等国家战略精神,可作为高铁、地铁、轻轨等大运量交通方式的末端接入,也可作为城市区域接驳、旅游交通、城乡连接的新制式、新载体、新平台。

红轨是涵盖永磁材料、轨道交通、人工智能、无线通信、智能制造、电机驱动等多个战略性新兴产业的集大成者,应用了无人驾驶、北斗定位、5G通信、传感融合、云计算等新理论、新技术、新方法,既可以带动相关学科领域创新能力的提升,也将为我国公共交通的建设模式提供新的选择。产业聚集和带动效应显著,系统的成功应用可实现“百亿装备、千亿投资、万亿拉动”,可有效支撑“城镇化”、“区域经济一体化”、“交通强国”、“乡村振兴”、“中国制造2025”战略,具有广阔发展前景。

八、技术团队负责人

杨斌,江西理工大学党委书记、教授,中国有色金属学会副理事长,国家863计划重大主题项目首席专家。

九、合作单位

中铁宝桥集团有限公司(孵化高技术企业-江西永磁磁浮科技有限责任公司)。

十、落户地点

兴国县。